【消费体察】“会会交友”诱导式收费引争议,

情感交友沦为“金钱游戏”?

近日,一款主打中老年社交的软件“会会交友”因收费机制引发争议。多位太原消费者投诉称,该平台无法自由获取对方联系方式,聊天需持续充值,质疑其存在诱导消费行为。为此,山西省消费者权益保护联合会工作人员分别以男性和女性身份注册体验,深入探查其运营机制与用户体验。

01

互动机制:

男性用户陷入“钻石困局”

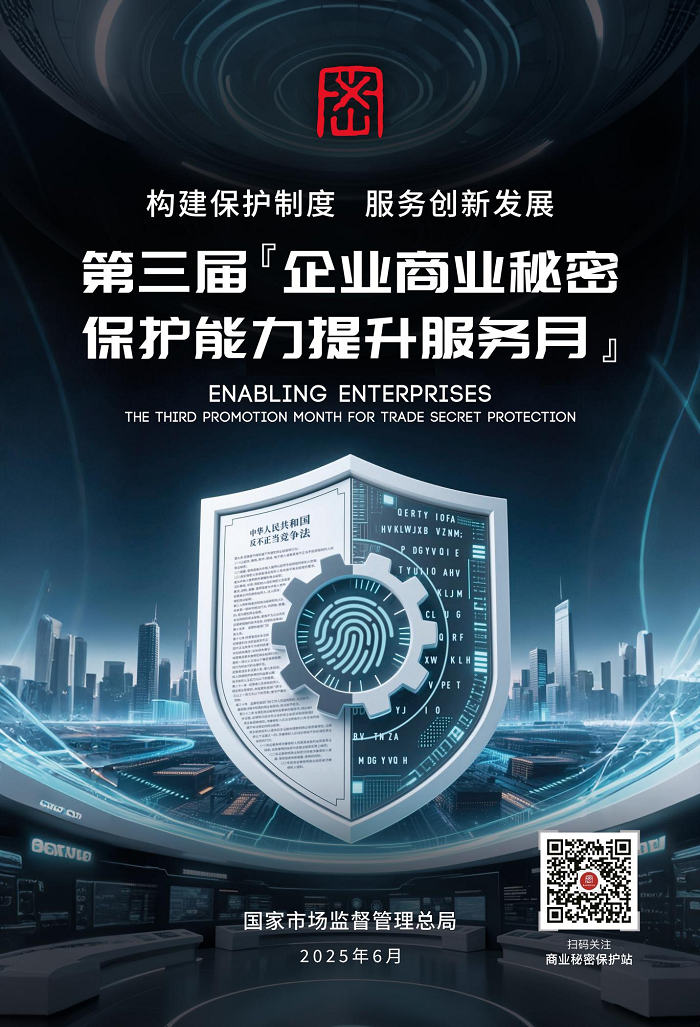

在“会会交友”平台中,男性用户的所有交友行为均需依赖“钻石”完成,按充值标准核算(1元约可购买6.5-6.6钻石),向其他用户打招呼需消耗1钻石,发送一条消息需消耗3钻石,视频通话的收费高达60钻石/分钟,且钻石的主要获取途径为充值。

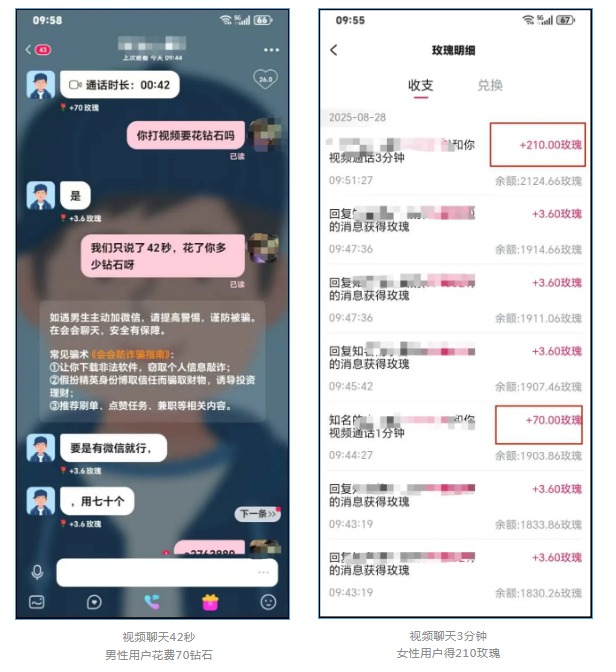

女性用户则处于完全相反的“收益型”机制中:不仅所有互动均无需付费,每回复一条消息还能获得1.2-3.6“玫瑰”的奖励。平台更通过“玫瑰可兑换权益”进一步激励女性参与——100玫瑰可兑换10钻石,积累满500玫瑰即可直接兑换5元现金。这一设计明显将女性用户定位为“收益方”,而男性用户则成为被持续消耗的“资源提供方”。

在实际体验中,工作人员使用的女性测试账号每日登录两次,每次均有超过20条待回复消息。平台不断推送提醒:“回复消息可获玫瑰奖励,玫瑰可兑换现金或会员”,并鼓励用户发布日常动态(类似朋友圈),完成即可获得10玫瑰。

此外,在聊天互动中,女性体验账号发现平台严禁交换微信、电话等外部联系方式。一次时长42秒的视频通话(按1分钟计费),男性用户消耗70钻石,女性则获得70玫瑰;另一次3分钟的视频通话,男性消耗210钻石,女性获得210玫瑰。据视频通话另一方用户“xxx的小天鹅”透露,其在注册“会会交友”不到5天内,已累计消费上千元。

02

充值体系与亲密度机制:

差异定价背后的盈利逻辑

平台充值页面存在明显的男女差异化设置:面向男性用户,平台提供了多项以“钻石”为核心的消费选项,这些钻石可用于视频聊天、赠送礼物、提升亲密度等社交互动场景,具体充值档位为8元购买52钻石、30元购买200钻石、98元购买650钻石(含30钻石赠送);而女性用户的充值方案则更为优惠,3元可购买30钻石、9元可购买90钻石、99元可直接购买990钻石,两者在充值金额与钻石兑换比例上呈现显著差异。

更引发争议的是“亲密度”设定:亲密度会随着聊天互动频率增加,用户需通过消费钻石去聊天、赠送礼物、语音和视频电话等方式提升与他人的亲密度,满100亲密度方可交换联系方式。实际体验发现,达成100亲密度需花费100元以上,甚至更高。

03

从交友到牟利:

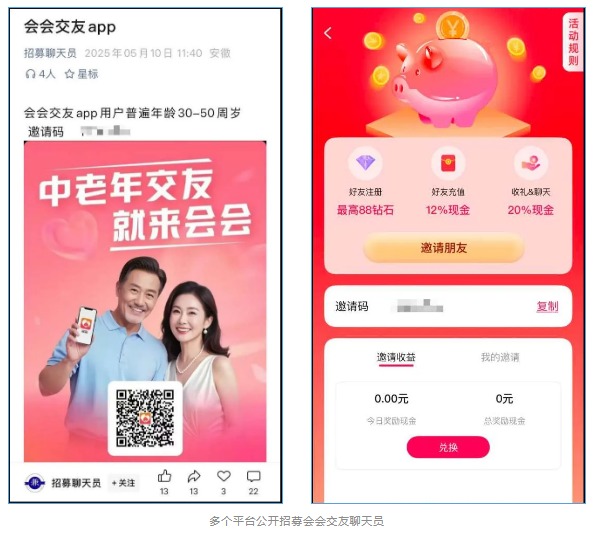

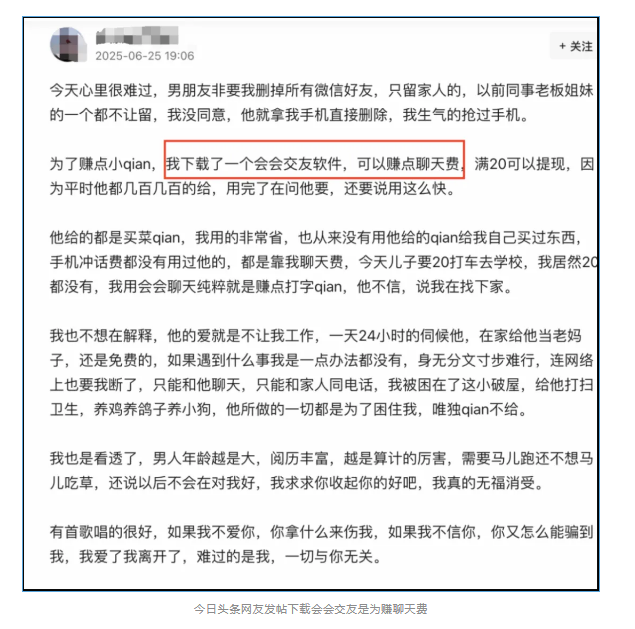

平台催生“职业聊天员”

值得警惕的是,该平台机制诱发了非纯粹社交行为。部分女性网友表示,下载“会会交友”实为“赚聊天费”,更有平台公开提供邀请码,鼓励用户拉新获利——好友注册可获88钻石,充值还可返现12%现金。

在体验中,平台也多次提醒“邀请好友开启躺赚模式,可躺赚她聊天和礼物收益的20%”。这类机制进一步推动平台从“交友”转向“赚钱工具”,衍生出大量以牟利为导向的“聊天员”。

04

舆情反馈:

用户投诉高频指向“诱导”及“虚假”

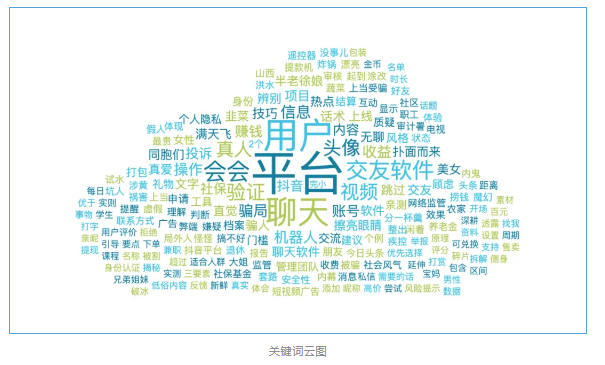

平台机制设计所引发的用户不满持续发酵。经查询,在消费保、小红书、今日头条等公开投诉及社交平台上,“会会交友”遭遇多维度质疑,大量用户反映其存在“诱导充值”“话术套路”“账号真实性存疑”等问题。

关键词云图显示,除“会会”“聊天”等基础关键词外,“骗局”“风险”“虚假”“机器人”“霸王条款”“坑人”等成为高频关联词,折射出用户对该平台信任度的显著塌陷。不少用户直言其为“最贵的交友软件”,并非源于服务优质,而是因为“每一步互动都要钱”“不充值寸步难行”。

如下案例进一步佐证了其机制缺陷:

小红书用户“momo”公开其父亲于今年7月在“会会交友”的单月消费记录,总额达1442.4元;

在评论区,多名网友反映“二十多天花费三千余元仍未能见面”“女性用户与平台之间存在分成机制”,直指平台商业模式实为“合谋牟利”;

诸如“聊天像机器回复”“对方总是快速引导送礼物”“充值后对方回复率骤降”等描述频现,令人怀疑部分账号属系统操控或职业聊天员,情感互动沦为预设剧本。

这些声音共同指向一个结论:平台在机制设计和运营监管层面存在严重问题,未能履行平台公共服务责任,反而通过失衡规则鼓励虚假社交与冲动消费,沦为平台和职业聊天员赚钱的工具,最终导致男性用户权益受损。

05

消费提醒:

中老年群体需警惕表演型社交陷阱

“会会交友”平台通过设计经济利益机制,将原本应基于真诚的社交行为异化为“付费”和“获利”的链条。男性用户不断充值换取难以甄别真伪的互动,女性用户则为获取收益参与程式化聊天,最终导致用户既遭受情感欺骗,又面临财产损失。

山西省消费者权益保护联合会郑重提醒广大中老年朋友,在使用此类社交平台时务必增强防范意识,注意以下事项:

一、警惕情感营销与套路话术

当对方聊天内容机械重复、始终回避现实身份与见面请求,并持续诱导充值、送礼或以“提高亲密度”为由索要财物时,极有可能为职业聊天员或诈骗脚本。

二、识别平台机制中的消费陷阱

如平台设置明显不合理的性别差异收费(如男性发送消息付费、女性回复消息获利),或人为设定高额“亲密度”“解锁联系方式”等门槛,需清醒意识到其本质为诱导持续消费。

三、坚守交友初心,拒绝“投资型社交”

切勿将“聊天”“交友”异化为牟利工具,要始终牢记:真实的交友关系必然建立在平等、自愿、诚实的基础之上,唯有以真诚态度维系互动、坚决不触碰道德红线,才能拥有纯粹健康的社交联结。

四、保护个人信息,拒绝违规引流

如对方提出添加微信、转账至平台外、参与投资、赌博等要求,应立即中止交流并举报,严防交友诈骗与个人信息泄露。

如遇可疑行为或发生纠纷,请及时与子女、亲友沟通,并保留聊天记录、充值凭证等证据,向消费者权益保护组织投诉举报,依法维护自身合法权益。